セミナー・シンポジウム等

セミナー・シンポジウム等 長野県移動サービス事例報告会のご案内(2/3WEB開催)

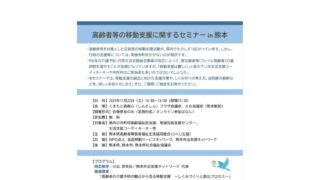

長野県主催「令和7年度移動サービス事例報告会」のご案内(2/3WEB開催)長野県からの委託事業も4年目を終えようとしています。長野県では、介護予防や地域づくりの観点から、外出が困難な高齢者等を支援するため、市町村での移動サービスの創出等に向...

セミナー・シンポジウム等

セミナー・シンポジウム等  研修開催のお知らせ

研修開催のお知らせ  会報(モヴェーレ)

会報(モヴェーレ)  未分類

未分類  政策提言

政策提言  セミナー・シンポジウム等

セミナー・シンポジウム等  調査研究

調査研究  セミナー・シンポジウム等

セミナー・シンポジウム等  書籍等の発行

書籍等の発行  セミナー・シンポジウム等

セミナー・シンポジウム等